1. Yui by チーム secom

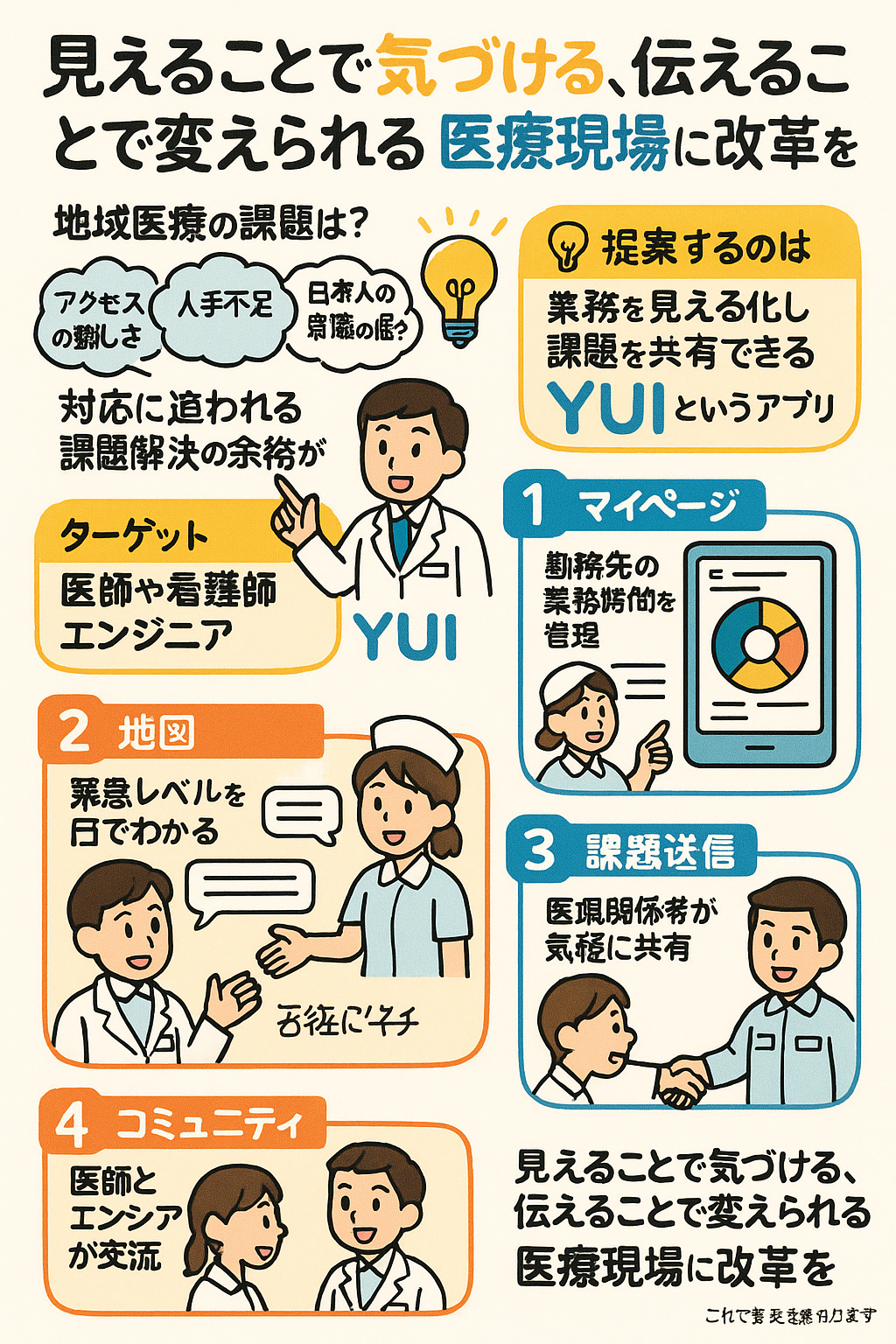

皆さんは以前の地域医療の講義ではどんな課題を発見しましたか。

アクセスの難しさ、人手不足、日本人の意識の低さなどの課題は山積みです。

しかし現場は対応に追われる、課題解決に取り組む余裕がありません。

そこで私たちが提案するのは、見えることで気づける、伝えることで変えられる、

業務用、見える化し、今の医療を知る、課題を共有できる、YUIというアプリです。

ターゲットは医師や看護師、具体的には4つの項目があります。

まず、医師、看護師、エンジニアの中から職種を選び勤務先の登録をします。

1つ目はマイページです。

このページでは登録した勤務先の業務時間の管理、病院の患者や医者の数などの記録ができます。

実際に入力すると、このようにエングラフで自分がどの勤務にどのぐらいの時間を使ったか一目でわかるようになります。

忙しい医療関係者も1週間記録し、統計をAIに出してもらうことで、他の医療関係者と共有することができるようになります。

2つ目は緊急レベルを可視化できる地図機能のアプリです。

今紹介にあった情報をAIで解析し、どこの医療機関や病院が緊迫しているかが一目でわかります。

このように東京の病院では緊迫度が低いということがわかります。

逆に地方の方に行くと緊迫度が高いということがわかります。

3つ目は医療関係者が気軽に課題を共有できる機能です。

その結果閉鎖的であり溝がある病院の仕組みを変えることができます。

このように課題を送信して他の医療関係者とコミュニケーションを取ることができます。

4つ目は直接医師とエンジニアが交流できるコミュニティ機能です。

求人募集のように職業を選びデジタル化を進める協力や地域医療を支えたいエンジニアをつなぐ架け橋となります。

見えることで気づける、伝えることで変えられる医療現場に改革を。

これで発表を終わります。

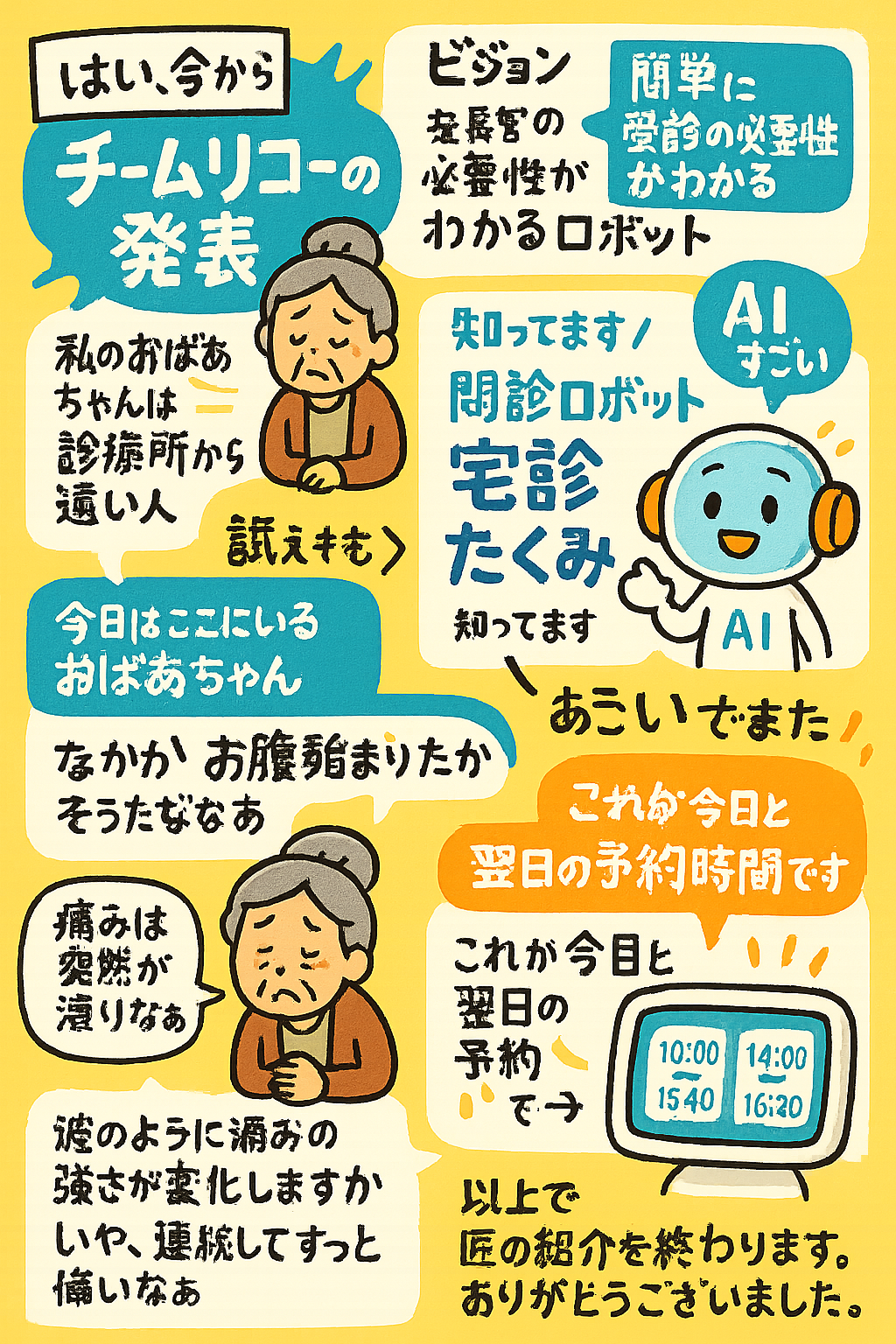

2. 宅診 by チーム ricoh

はい、今からチームリコーの発表を始めます。

私のおばあちゃんは淡路島の山の奥で暮らしています。

なので、病院からはかなり遠く、あまり病院に行くこともできていません。

メインのターゲットとしては、お年寄りの方や診療所から遠い方など、

特に診療を受けに行くのが難しい人や、診療を自分から受けようとしない人がターゲットになっています。

そこで、ビジョン。

ビジョンやテーマとしては、

簡単な入力で自分の状態や受診の必要性がわかるロボットとなっています。

そこで作ったのが、この問診ロボット。

自宅の宅に見る宅診と書いて、たくみと読みます。

タイニングクリニックメイト、TKMです。

はい、ここにあるものなんですが、

今回は特別にズームでいろいろやって、ここに出るようにしました。

はい、ここにあるやつですね。かわいいですね、知ってます。

これAIですよ、AI。すごいですね。

というわけで、今日はここにいるおばあちゃんに実演してもらおうということで、

おばあちゃんですよ、おばあちゃん。若者じゃないですね。

おばあちゃんに実演してもらおうということでなっております。

本来はこういうふうに見えますね。

はい。

本来はこういうふうになっていて、気象庁からそのまま手に入れたデータで、

こういうふうにかわいいコメントを残しています。かわいいですね。

さあ、というわけで実演していただきましょう。はい、どうぞ。

たくみ、なんかお腹が痛いなあ。

さあ、ここでいきなり、たくみの本領発揮といいますか、

たくみの仕事を発動です。

たくみはこのように、このように求めて、

おばあちゃんが言ったコメントなどに対して問診を勝手に始めてくれるとても便利なものです。

このコメントとかも実際の看護師さんに聞いて、

ユーザーに優しい、ユーザーエクスペリエンスに優しいものになっております。はい。

痛みは突然始まりましたか?

そうだなあ。はい。

波のように痛みの強さが変化しますか?

いや、連続してずっと痛いなあ。いいえ。

このように大体約10問ぐらい続きます。

最初のお腹が痛いという発言からも、

行きつけの神山内科の問診票と全く同じ内容を実は聞いていたんですね。

これが今日と翌日の神山内科の予約時間です。

これが今日と翌日の神山内科の予約時間です。

こうやって出ていて押しやすいですね、みたいな機能がついています。かわいいですし。

以上で匠の紹介を終わります。ありがとうございました。

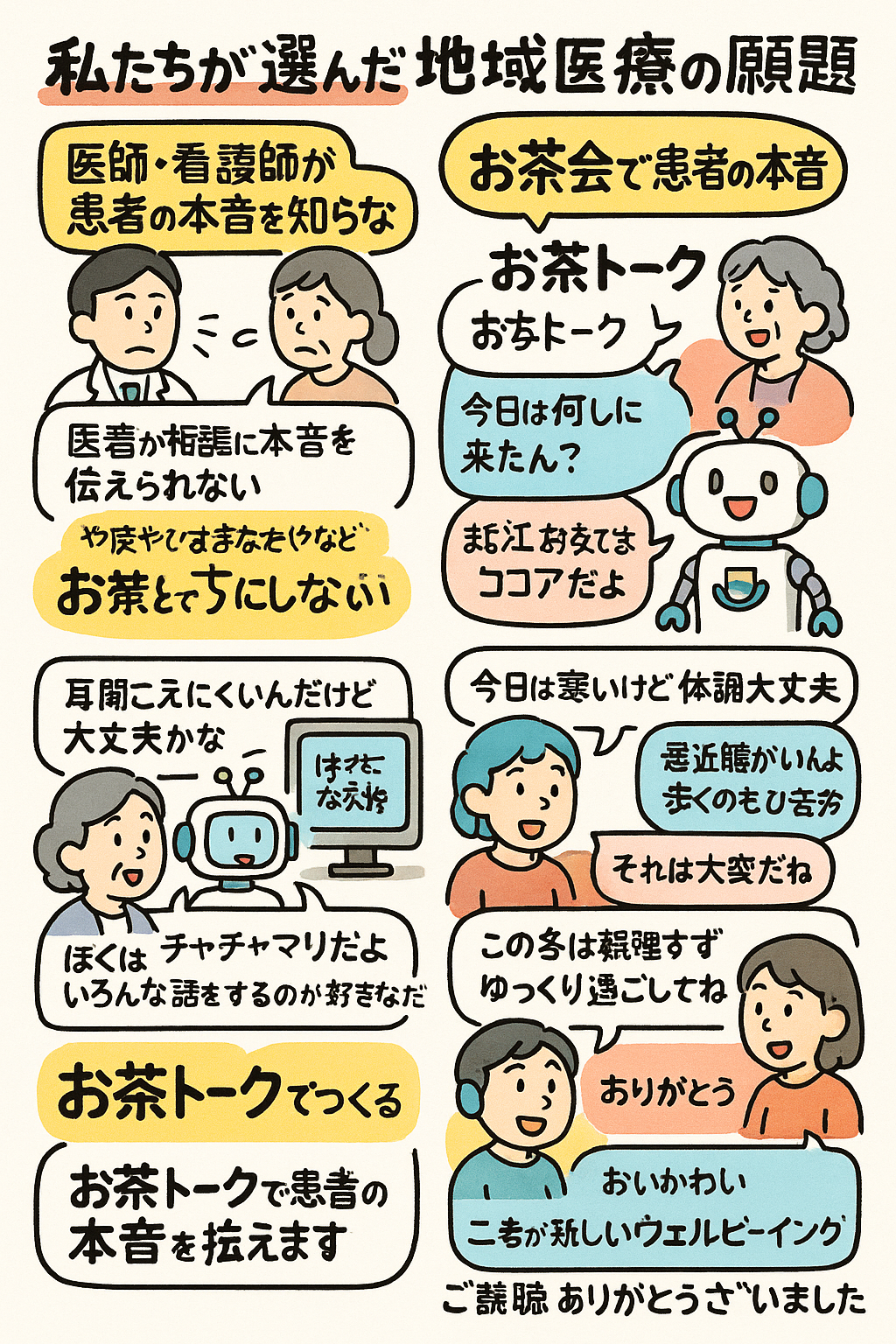

3. 茶っとーく by チーム sony

次、エスピーです。お願いします。

私たちが選んだ地域の課題、地域医療の課題は

医師・看護師が患者の本当を知らない

医者の前にしたりとか、診断という目的で行ったときに

本当に思っていることを全部伝えられなかったり

キャパ的にも、いろんな人を回して

1人2分3分とかで診断をしないといけないというのは

本当にその人のことを知れるのかというところで課題がある

そして、患者が医師に本当を伝えられない

病院という診察に行くという目的で行ったときに

自分がなんとなく高齢者になって

認識症の方になると

ちょっとだけカッコつけちゃうみたいな感じで

自分はよくできてるんだよみたいなのをやったりとか

単純にお薬飲んでますかという質問に対して

忘れてしまって飲んでるって言ってても

本当はめちゃめちゃ残ってたりとか

そういう課題があるみたいです

そして、この課題に対して

患者の状況がちゃんと伝わる

そして、ここからAIになら

患者も本音で話せるのではないか

病院以外なら患者も本音で話せると

私たちは考えました

そこでお茶会で患者の本音を伝えます

このお茶会、私たちはお茶トークというアプリで

お茶トークというロボットで

私たちは患者の本音を引き出したいと思います

では実践してみましょう

ちずるさん、こんにちは

今日は何しに来たん?

えっとね、今日はね、チャットオークしに来たんよ

チャットオーク?

僕はチャットオークの妖精

今日は解説をしに来たよ

テッテレー、チャットオーク

このロボットはお医者さんには話しづらい症状や

思いを聞いてあげたり

その時点での症状の変化を聞き出して

記録することができるんだ

私、耳聞こえにくいんだけど

大丈夫かな?

そんな人でも大丈夫

このチャットオークは小判にあるモニターに

大きい文字だから高齢者でも安心だよ

僕はチャチャマリだよ

いろんな話をするのが好きなんだ

あなたのお名前はなんていうの?

私のお名前はココアだよ

ココアさん、とってもかわいいお名前だね

今日は寒いけど体調大丈夫?

最近腰が痛いんだよな

歩くのもひと苦労よ

それは大変だね

腰が痛いと動くのが辛くなっちゃうので

ジャンルで始まるとめどめどに

高みの高校が見つかるといいんだけど

この休みシーズンをゆっくり過ごしてね

ありがとう

本当はこの後PTS返りにできるんだけど

本当はこの後PTS返りにできるんだけど

今はバグってできないみたい

このチャットがあることで

医師に患者の状況がちゃんと伝わって

このチャチャマリ君に患者の本音で話すことができます

つまり患者が本音で話し

医師が本当を知ることで

二者一体の新しいウェルビーイングをつける

それがチャットワークです

ご清聴ありがとうございました

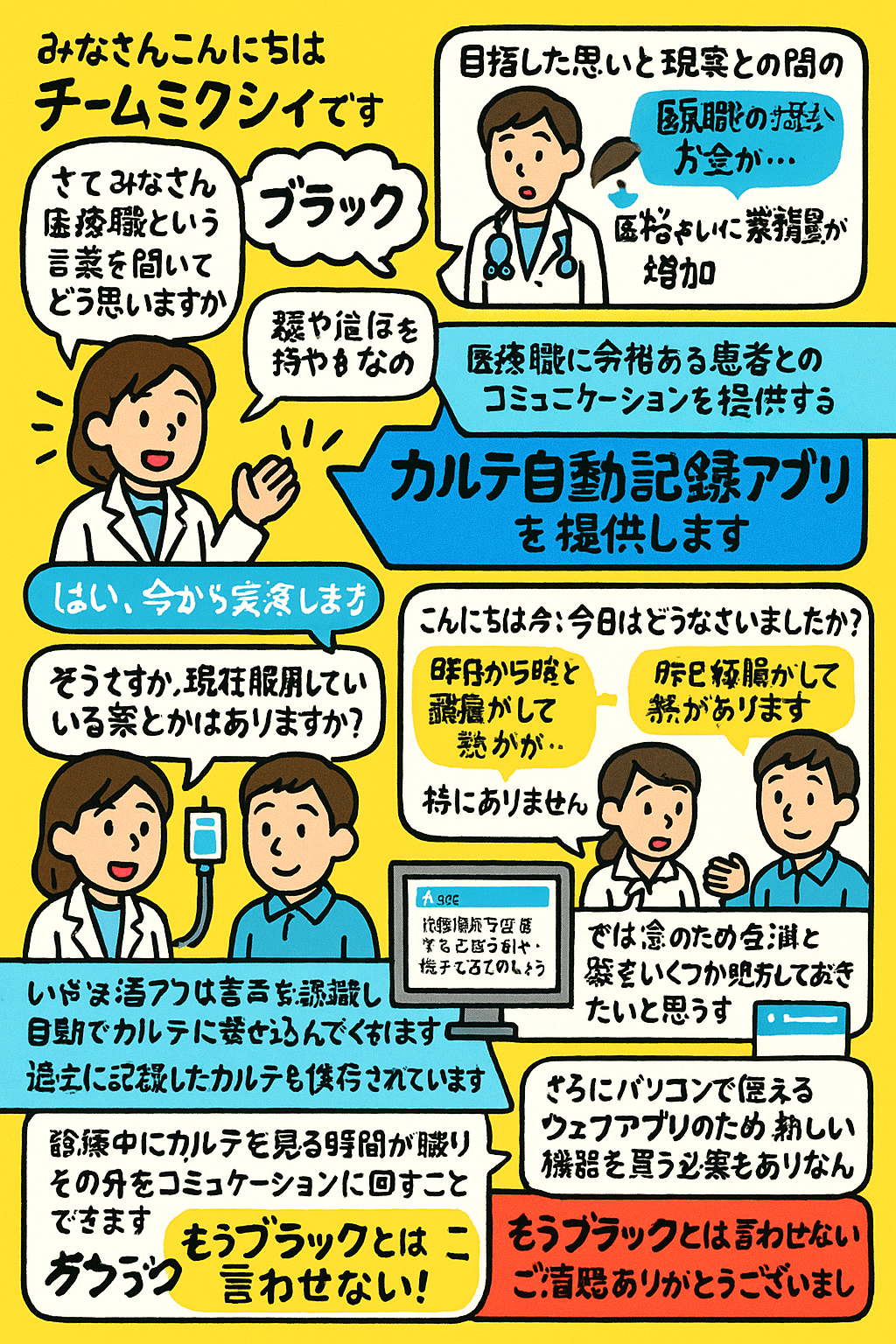

4. 診サポ by チーム mixi

みなさんこんにちはチームミクシーです

さてみなさん医療職という言葉を聞いてどう思いますか

どんなイメージを持ちますか

みなさんの中にはブラックという言葉を思い浮かべた人もいるのではないでしょうか

その背景には医療職を目指した思いと

現実の業務との間にある差によって生まれる

離職、医療職を目指す人の減少があります

結果人手が足りなくなり一人の業務量が増加します

その中で実際にこういった声があります

患者とのコミュニケーションをもっと増やしたい

ICTに頼りたいけど手前はお金が

こういった課題を解決すべく私たちは

医療職の業務量の多さに着目しました

そこで私たちは医療職に余裕ある患者とのコミュニケーションを提供する

カルテ児童記録アプリを提供します

はい、今から実演します

こんにちは、今日はどうなさいましたか?

昨日から咳と頭痛がして熱があります

そうですか、現在服用している薬とかはありますか?

特にありません

そうですか、では念のため点滴と薬をいくつか処方しておきたいと思います

1時間程度で回復すると思うので量数を見てみましょう

薬は1週間分の糸見玉を用意します

お大事になさってください

このようにこのアプリは音声を認識し

自動でカルテに書き込んでくれます

過去に記録したカルテも保存されています

このようにこのアプリは音声を認識し

自動でカルテに書き込んでくれるので

審査中にカルテを見る時間が減り

その分をコミュニケーションに回すことができます

さらにパソコンで使えるウェブアプリのため

新しい機械を買う必要もありません

審査簿があれば医療職はホワイトに

審査簿があれば医療職はホワイトに

もうブラックとは言わせない

ご清聴ありがとうございました

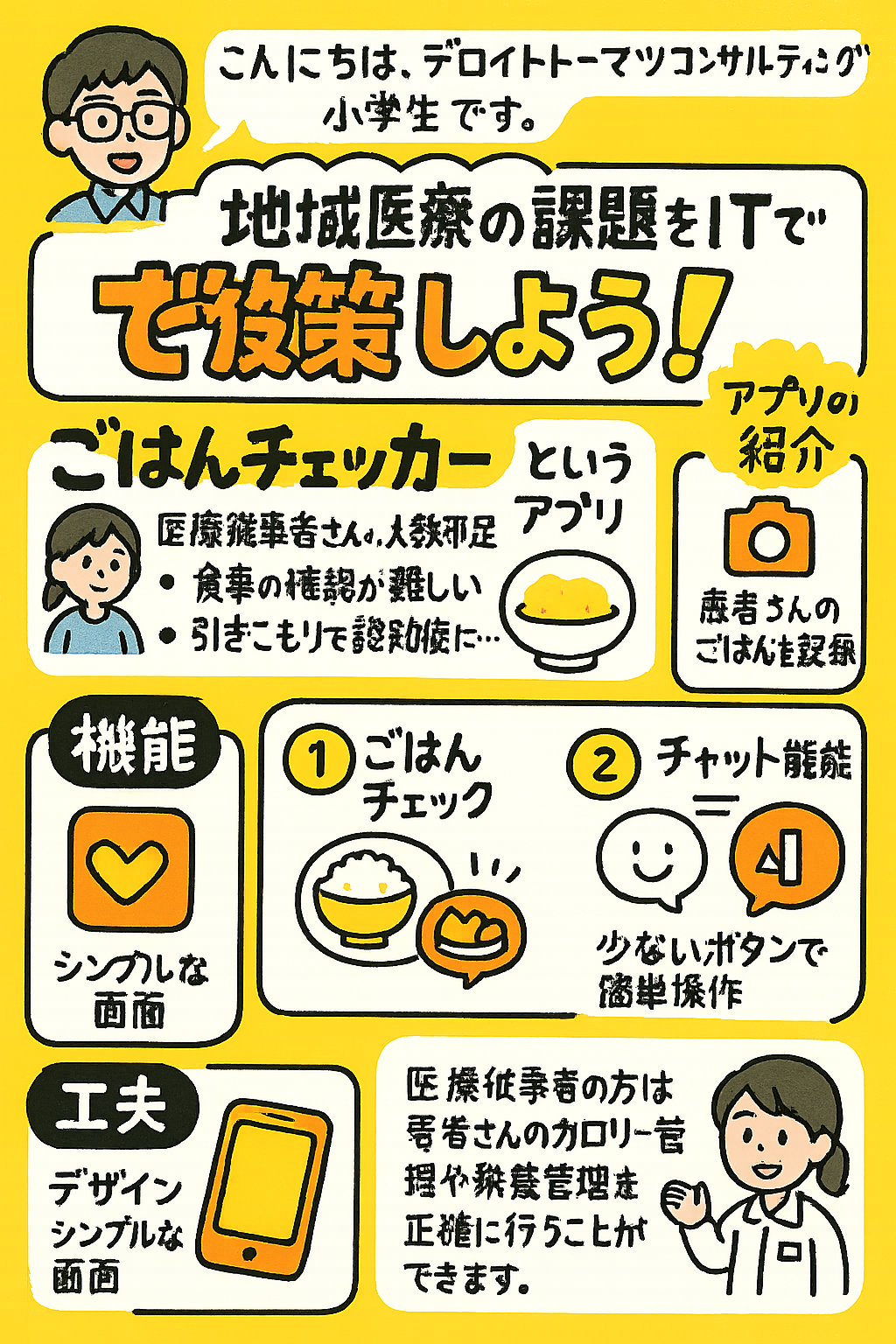

5. ごはんチェッカー by チーム deloitte

こんにちは、デロイトトーマツコンサルティング小学生です。

今回のテーマは、地域医療の課題をITで対決せよう、です。

そこで私たちが考えたのは、ごはんチェッカーというアプリです。

現在の地域医療では、医療従事者さんの人数不足などが原因で、

患者さんの日々の食事を確認することが難しい、

正確なカロリー摂取量を測定するのが難しい、

高齢者の引きこもりが原因で認知症になってしまうなどの問題があります。

それらを丸ごと解決できるのがこのアプリです。

まずはこのアプリの紹介をします。

名前はごはんチェッカーです。

主な役割は患者さんのごはんやカロリーの量を写真として記録して、

看護師さんなどが確認できるようにすることです。

そうすることで患者さんの栄養バランスや健康状態を保つことができます。

次に機能について説明をします。

1番目のごはんチェックは先ほどの説明の通りです。

2番目のチャット機能では他の利用者ともやりとりができるので交流の場ともなります。

3番目の傾向分析機能では患者さんの食事量やカロリーをAIが分析し通知をしてくれます。

最後にアプリ制作の中での工夫を説明します。

1番目の工夫はデザインです。

見やすくシェンプルな配置やオレンジと白を基調した画面で温かみを演出しました。

2番目の工夫は操作性です。

極力操作用のボタンを減らすことで簡単に操作しやすく、

誰でも手軽にアプリを使用できるように工夫をしました。

では早速プロトタイプです。

これが実際のアプリの画面になっています。

ここがホームの画面になっていて、

ここには今までの食事量の推移、

そして今日のご飯日記、

お友達の食事の日記がついています。

では早速自分のご飯を投稿していきましょう。

写真を撮っていきます。

いきまーす。

はしゃ!

お、撮れたみたいです。

では、今日もご飯ですね。

これを投稿してみましょう。

しっかり投稿できて、

お、なんといいねが3件、ハートも3件早速ついたみたいですね。

AIからも今日の食事はいい栄養バランスだとコメントをいただきました。

次はですね、ご飯後の写真を撮っていきたいと思います。

はしゃ!

ご飯後の写真を撮ることができましたね。

撮ることができましたね。

今回はご飯後なのでこのボタンを押して、

ちゃんと後ですよっていう風にしておきます。

投稿してみましょう。

完食したのすごいですね、だって。

ありがとう。

こちらもいいねとハートが3件ずつついてますね。

今日の食事は推定650キロカロリーですと言われました。

これがこのアプリのメインの機能で、

推定カロリー数を出してくれます。

以上です。

まとめです。

このご飯チェッカーを使用することで、

医療従事者の方は患者さんのカロリー管理や栄養管理を正確に行うことができます。

また、患者さんはAIや専門家による食事管理やチャット機能を使用することで、

バランスのいい食生活や認知症予防を行うことができます。

これが私たちが考えた地域医療をITで解決するアイデアになっています。

ありがとうございました。

6. SANMA by チーム ctc

みなさん、こんにちは!

CTCグループです。よろしくお願いします。

まず、自己紹介からしましょうか。

鈴木ひなたと

川下おときと

羽田さやと

そんなんです。

さなさしこさん

本名は

さなさしこです。

さなさしこさん、さなさしこさんです。

それでは、発表を始めさせていただきます。

ピッ、ピッ、ピッ、ピッ

早すぎたなぁ。

早くご飯食べたいけど、

看護師の人たち、忙しそうだなぁ。

早く来ないかな?

は、早く!

今日もやけに疲れたなぁ。

あ、そうだ。

もときさんの様子見ないと。

はい。

もときさん!もときさん!もときさん!

もときさん、死ぬわぁ!

こんなとき、ありませんか?

私たちは、アプリかけるサービスの

アプリかけるロボットの総合サービス

サンマで大きすぎる看護師の方の負担を減らします。

なるほど。

サンマっていうアプリが導入されたらしい。

ふむふむふむ。

使ってみよう。

なるほど。

サンマアプリを使うと、

僕たちが今までしなきゃいけなかった

ハンジセンスとか雑務を

ロボットが代わりにやってくれるのか。

なるほど。

お!

カルでQRで読めんじゃん。

最初の入力が心配だったけど、

これなら楽しんだなぁ。

あ、そういえば、

さっき死んだもときさん。

歯磨きは自分でできないけど、

食事なら自分でできてた。

なら、

食事はサンマに任せちゃおう。

よし、答申。

ご食事です。

はい。

あ!

また僕として来たの忘れてた。

どうしてるかな。

あ、生きてた。

良かった。

サンマありがとう。

あれ?

サンマさん、どこ行った?

そんなときでも大丈夫。

このサンマ見守り機能で

どこにいるのか

いつでも確認することができます。

サンマ起きて。

これでOKです。

はい。

僕たちは

ロボットとカルと連携させるサンマで

看護師さんが

もっと患者さんと近い距離で

ケアをできる。

そんな未来を実現します。

以上で終わります。

ありがとうございました。

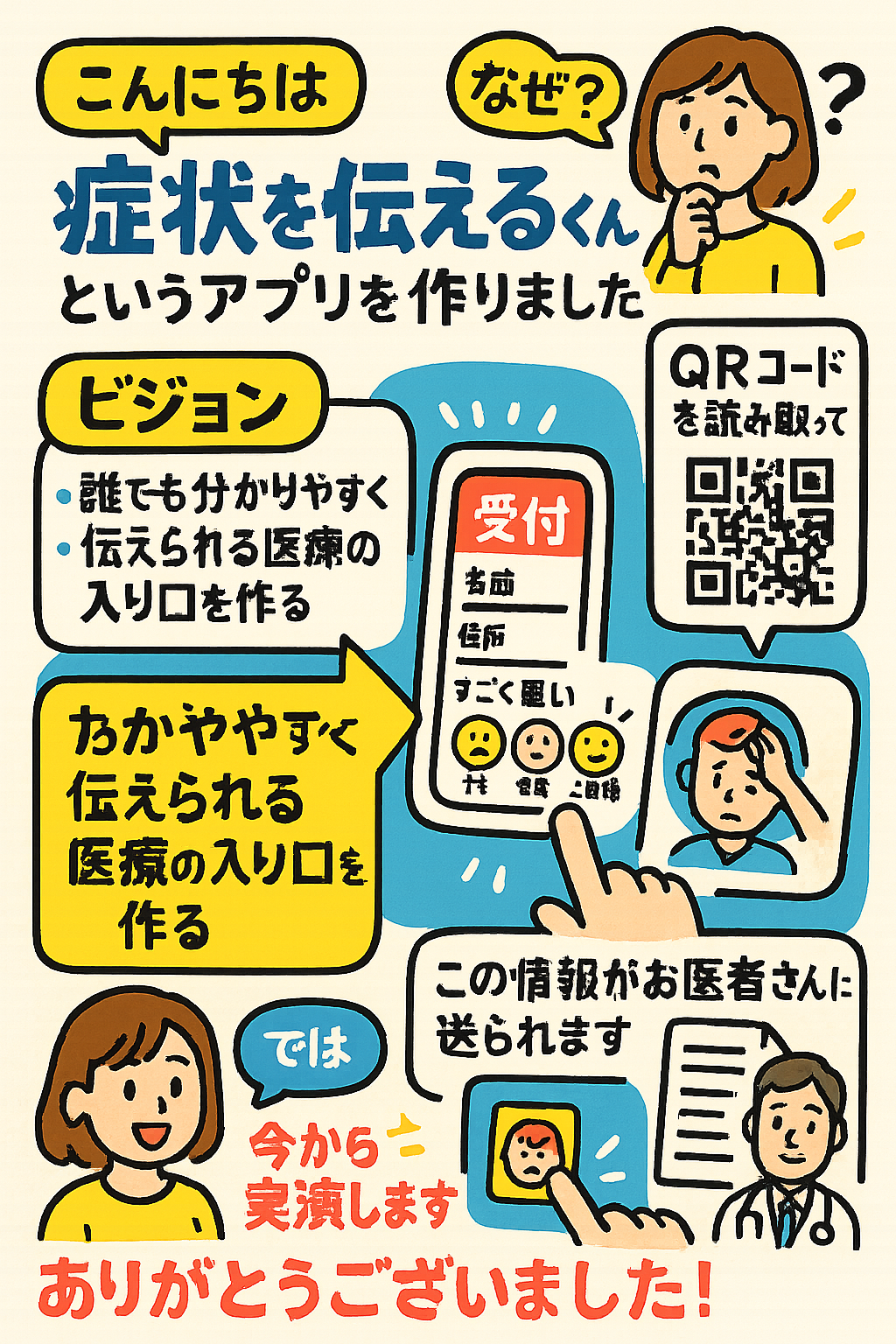

7. 症状伝えるくん by チーム sansan

こんにちは

私たちは

症状を伝えるくんというアプリを作りました

なぜ

どういうコンセプトで

このアプリを作ったのか説明します

ターゲットは文字の有力がままならない

高齢者の方だったり

子供の方だったり

自分の症状をうまく伝えられない人

もっと患者とコミュニケーションを

取りたいのに忙しくて

カルテを作るのに忙しくて

もっとしゃべりたいという

医療従事者の方がターゲットになっています

ビジョンは誰でも分かりやすく伝えられる

医療の入り口を作るということを目指して作りました

では今から実際にアプリを使って

実演していきたいと思います

QRコードを読み取ってみてください

はい

こんな画面が出てると思います

受付をしてみます

まず名前を入れる項目があります

自分の名前を入れて

ちょっと適当に入れさせてもらいます

住所を入れて

青年学費も入れて

その次に今の気分を選択してもらいます

めっちゃ悪いとか普通とか

ご機嫌とか

その後にこの人はすごく悪いみたいです

症状を選択するんですけど

こんなイラストがあって

あんまり文字が読めない子供だったりとか

そういう人でも分かりやすく押せるデザインになっています

この人は頭痛にしてみます

送信するボタンを押すと

かかりつけのお医者さんにこのデータが送られます

色十字写用も見てみます

この情報がお医者さんに送られて

カルテが自動的に作られます

こちらの患者さんは薬の効果が薄く

なかなか頭痛の症状が改善していません

この検査内容を見直して治療法を見直す必要があるでしょう

こういう文章も自動に作ってくれて

お医者さんと患者さんのコミュニケーションの場が増えるというか

聞くことも少なくなるので

そういうコミュニケーションの時間が増えることにつながると思います

こういう感じで

ありがとうございました

ありがとうございました

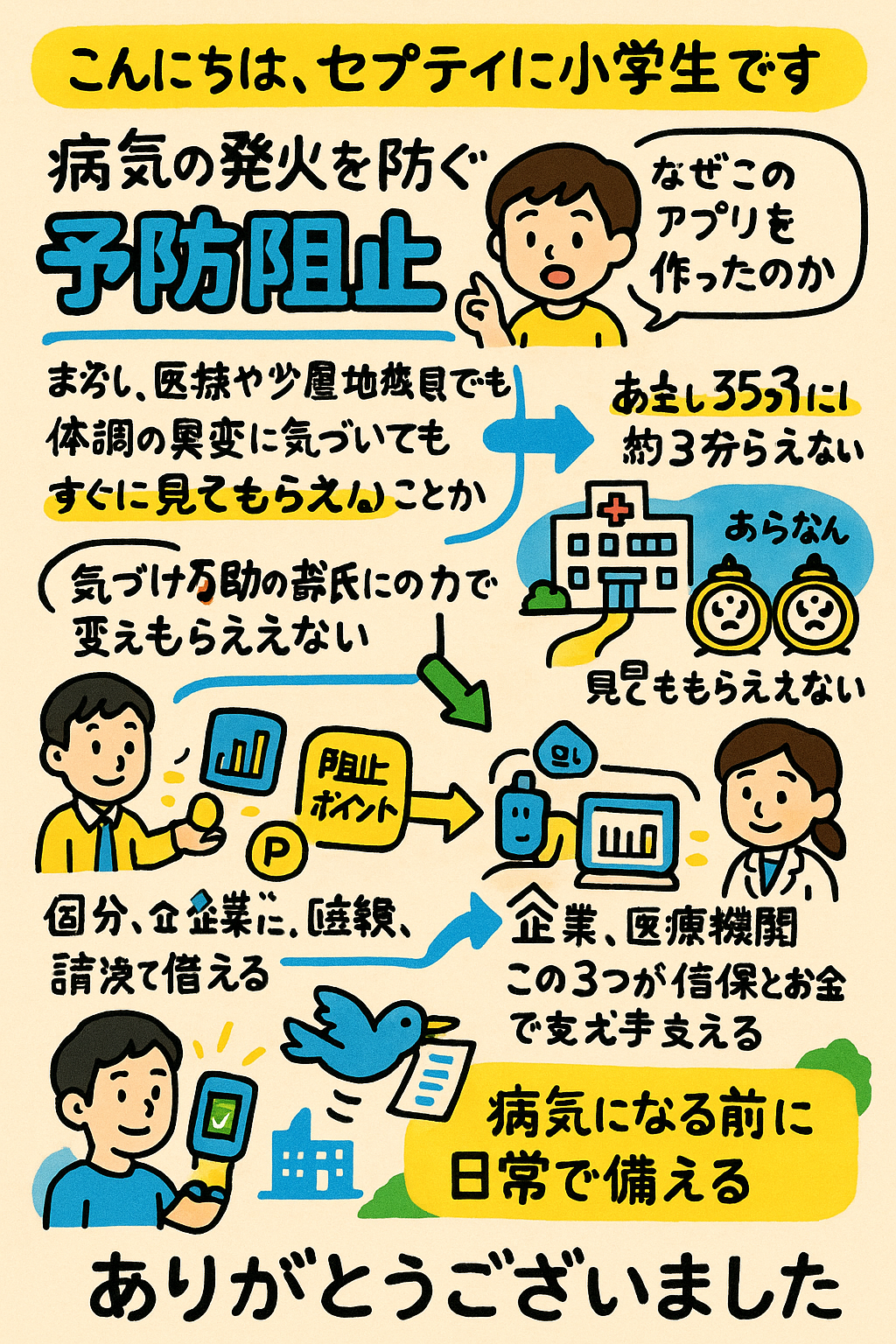

8. ハッカソシ by チーム septeni

こんにちは、セプテイニ小学生です。

私たちがこのまるごと発火ソンで提案するのは、

病気の発火を防ぐ予防型アプリ、発火阻止です。

これは、医療機関が少ない仮想地域でも、

そもそも病気になる前に各々が管理すればいいのではという発想から生まれたものです。

では、なぜこのアプリを作ったのか。

まず、地方では都市にある病院の数が約3分の1しかありません。

そのため、通院には1時間以上かかる人も多く、

医療アクセスが大きな課題です。

さらに、高齢者や子どもは体調の異変に気づいても

すぐに見てもらえないことが多くあります。

つまり、気づけない、動けない、見てもらえないの30分、

これを予防と仕組みの力で変えたいと思いました。

それでは、このアプリの特徴的なところは、

このアプリの根幹にある仕組みにあります。

個人ユーザー、企業、地域、医療機関、

この3つが組み合わさることによって、

全ての課題を解決したいと思います。

まず、個人ユーザーに企業から提供するのは、

健康を記録する、個人ユーザーがこのアプリを通じて

健康を記録します。

そうすると、その内容に応じて、

企業から決済ポイントが付くんですね。

阻止ペインというんですけど、

ポイントをもらいまして、今度はそれを地域医療機関で

医療薬品などを購入することに使います。

そういう専用のポイントがあることによって、

ユーザーたちは自分の健康を

能動的に記録するようになります。

また、この記録した健康情報については、

企業を経由して地域医療機関に送ることによって、

個人ユーザーが結果的にその健康情報を

地域医療機関が知る、そういった情報も

完結するようになります。

これが疑似的にそのアプリの健康診断のところを

模したものになりますね。

こういう、さっきもあったんですけど、

ユキトグラムのようなもので、すごく簡単で

手順が少ないものを記録することによって、

措置ポイントがたまるようになっています。

この小さいためを重ねることによって、

買うこともできるし、自分の健康も保つことができる

そういったアプリになっています。

これ、近未来のデバイスです。

こういった腕につけては腕とか、

そういうデバイスに登録することによって、

運用することも可能になっています。

この鳥が遠い病院に飛んで行って、

処方箋を運んできてくれたりする未来もありそうです。

受診が少ない地方医療機関の情報維持を、

医師にかからない地方の人の健康維持を、

これらを情報とお金で支えます。

私たちは病気になってからではなく、

病気になる前に日常で備える。

誰もが自分の住む場所、自分の健康を自分で守る。

それが博多組織の目指す世界です。

ありがとうございました。

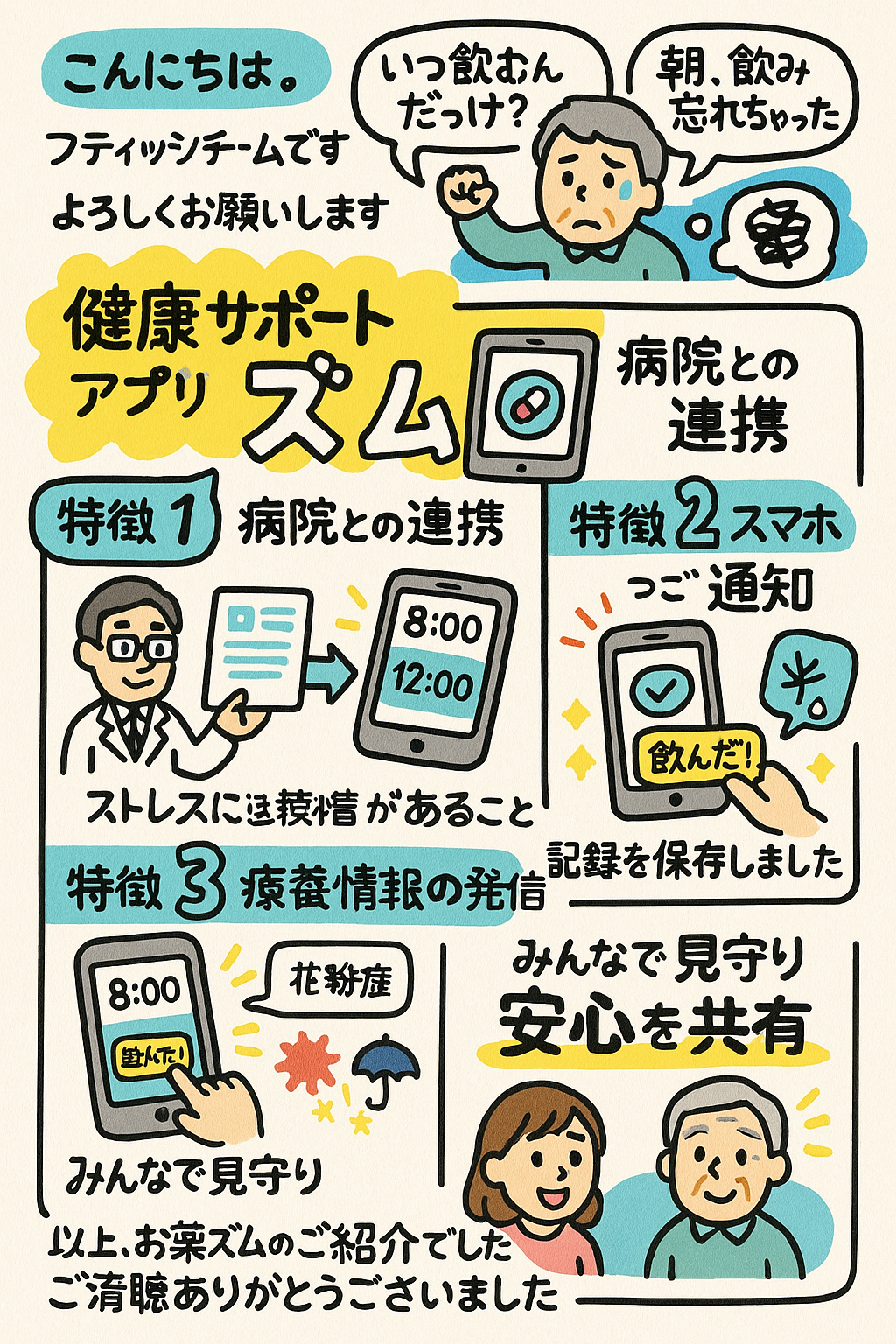

9. おくすリズム by チーム fujitsu

こんにちは。フティッシュチームです。

よろしくお願いします。

突然ですが、皆さん薬を飲むときに

困ったなという経験をしたことはありませんか?

いつ飲むんだっけ?

この薬、お昼も飲むんだっけ?

朝、飲み忘れちゃった。

そんな経験をしたこともあるのではないかと思います。

高齢の患者さんにとっては、その毎日の薬の管理が

ストレスになってしまう場合もあると思います。

そこで私たちが考えたのは、

健康サポートアプリ、お薬ズムです。

これは地域に住む高齢者を含むいろんな人たちが

毎日安心して薬を飲むことで

健康に過ごせるように生活をサポートするアプリです。

お薬ズムの特徴一つ目は、

病院との連携機能があることです。

病院で出された処方箋をお医者さんと一緒に

アプリに登録して、

いつ飲むのか複約時間を設定します。

二つ目は、スマホでの通知機能です。

先ほどお医者さんと設定した複約時間に

スマホから通知が来ます。

薬を飲んだら、アプリを開いて

飲んだボタンを押します。

実践します。

これが実際に作ったやつで、ちょっと名前。

今回は誰かさんでエンターを押して、

飲んだよボタンがここにあります。

それを押すと、誰かさんの記録を保存しました

と出て、誰かさんが薬を飲みました

というのが、誰が飲んだか、いつ飲んだか、

正確な時間を保存することができます。

これはブラウザを閉じてもう一回立ち上げても

これはそのまま残っています。

なので、お医者さんが忙しくても

保存された状態で正確に

患者さんがいつ薬を飲んだのかというのを

確認することができます。

3つ目として、療養医療の情報発信機能があります。

最近花粉が多かったり、ここでは

病気がたくさん流行ったりしますが

そういうのを通知してくれたりします。

例えば書いてあるのは、花粉症だと

外から帰ったら服を洗って

すぐにシャワーを浴びると効果的ですよ

とか、そういうことを言ってもらいます。

ちょっと実演しますね。

これ、さっきの機能だったんですけど、

ここに毎日、これは朝と夜のタイプでして

それの時間を設定して毎日通知が送られてきます。

例えばちょっと一通知なんですけど、

送れませんね。

本当はポップアップで出てきてくれて、それで

あなた最近頑張ってるからちゃんと休憩しなさいよ

とか言ってくれたりします。

このアプリに家族や地域医療と連携することで

一人で薬を管理する不安を減らし

みんなで見守り合う安心を共有する仕組みを

開発中です。

以上、健康をサポートするオックスリズムの

ご紹介でした。

ご清聴ありがとうございました。

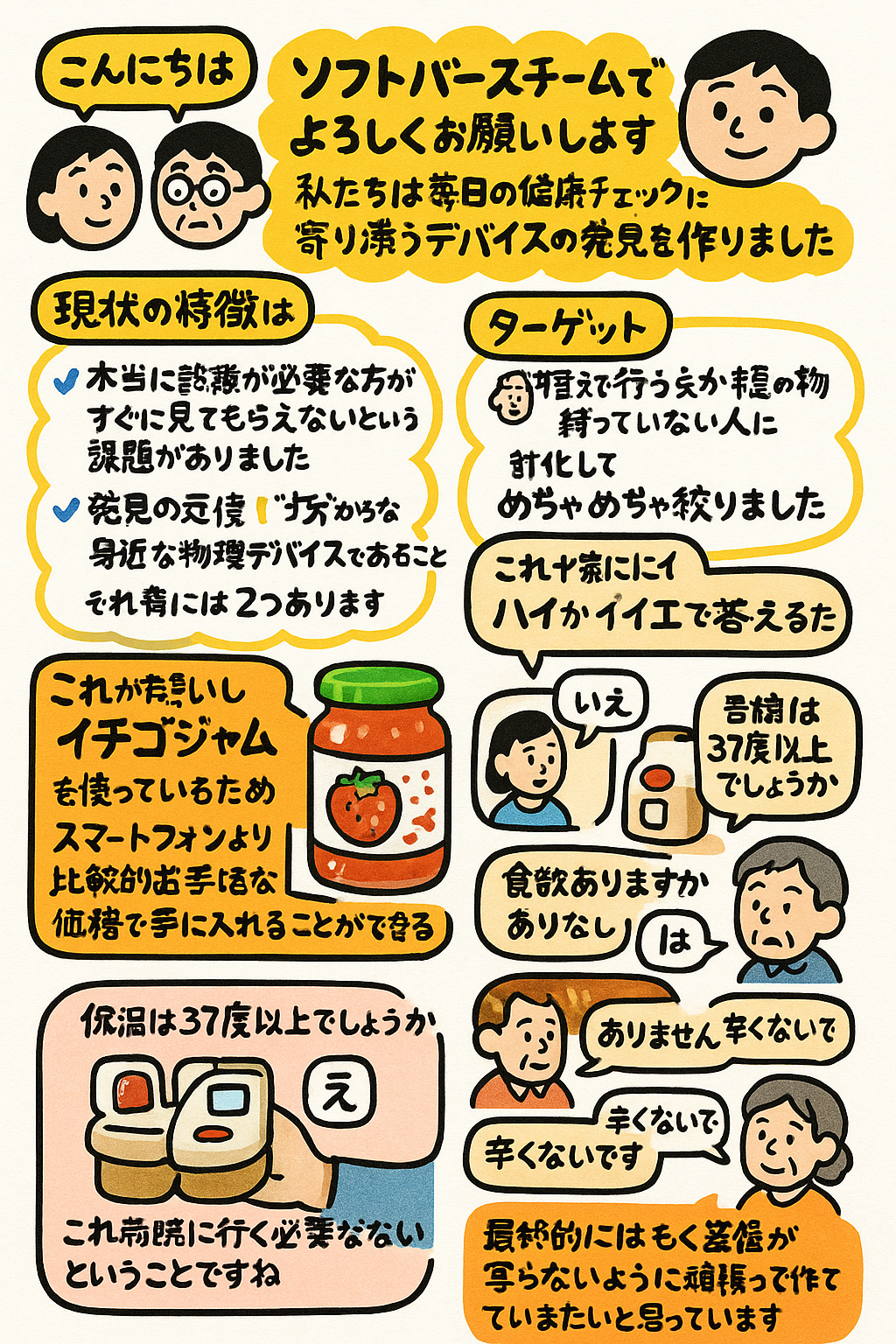

10. ハッケン by チーム softbank

こんにちは

こんにちは

ソフトバースチームでよろしくお願いします

私たちは毎日の健康チェックに寄り添うデバイスの発見を作りました

現状の課題は

軽い症状で受診する人が多く病院が混雑することや

本当に診療が必要な方がすぐに見てもらえないという課題がありました

その他にも下に2つあります

発見の特徴はアプリではない身近な物理デバイスであることや

病院に行く、行かないの判断補助ができたり

高齢者も含めて毎日続けられる設計になっております

その他にも2つあります

ターゲットは病院に行こうか迷っている高齢者

病院に行くべきだが行っていない高齢者

上の2つのうちデジタル機器を持っていない人に特化して

めちゃめちゃ絞りました

質問内容は体温、食欲、下痢、BPOと声の4つの分野に分けています

デバイスの特徴はハイかイイの2択で答えるため

とてもシンプルになっています

また一番特徴的であれイチゴジャムを使っているため

スマートフォンより比較的お手頃な価格で手に入れることができます

それでは実物をお見せしたいと思います

これイチゴジャムでほんまに作ってます

ちょっと待ってくださいね

次に進む

体温を測ってください

次に進む

体温を測ってください

質問、体温は37度以上でしょうか

じゃあちょっと誰かに聞いてみようかと思います

じゃあ福知、以上ですか

いいえ、はい、いいえ

じゃあ次

認識さん、食欲ありますか

あります

あります、はい

はい、えーと次

ソリ、オート下痢便秘ありますか

ありません

ありません

はい、えーと次誰でしょうか

知恵ねん、声を出すのは辛いですか

辛くないです

辛くないです、みんな健康的ですね

あ、0%出てきました

これ病院に行く必要がないということですね

これ、あのー

これ変わったりするとどんどんパーセントが上がっていったりします

えーと、こんな風に作っています

これどうやって閉じんの

どうやって出すのこれ

あ、オッケー、えーと

こんな風に商品化して

最終的には

もっと基盤が写らないように

頑張って作っていきたいと思っています

以上です、ありがとうございました

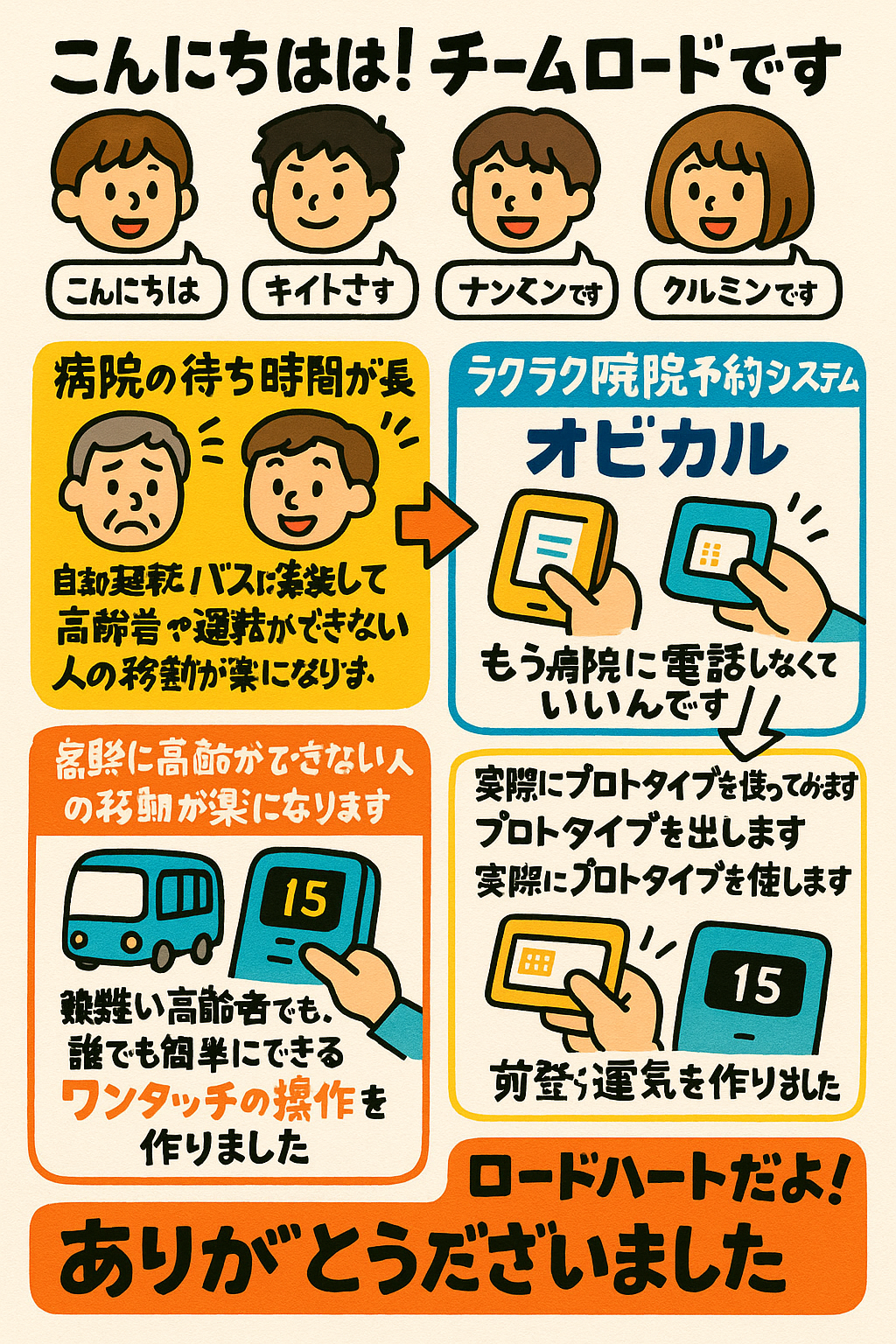

11. もびかる by チーム rohto

こんにちは、アレアンです。

こんにちは、キイトです。

こんにちは、ナン君です。

こんにちは、クルミンです。

せーの、チームロードです。

お願いします。

私たちが今回解決していく課題は、

病院の待ち時間が長いということです。

その原因として、

地域、地方の病院は、

医療従事者が少ない、

そのため診療がなかなか進まない、

ということがあります。

そのために、次のものを作りました。

もう、病院に電話しなくていいんです。

ピッとするだけ。

ラクラク病院予約システム、オビカル。

今回は、自動運転バスを例にして、

自動運転バスに実装したシステムを作りました。

それによって、

高齢者や運転ができない人の移動が楽になります。

また、一番工夫したのは、

操作が難しい高齢者でも、

誰でも簡単にできるような、

ワンタッチの操作を作りました。

実際にプロトタイプを使ってみます。

プロトタイプを出します。

どこかで見たことがある、

何かありますけれども、

これ、市場によると、

6桁台、後半くらいするらしいのですが、

運10万円とかするらしいですよね。

こちらに保険証とか、

いろいろあります。

保険証みたいなマークを、

押してみましょう。

押してみます。

今、15番って一瞬見えたと思うんですが、

ここで情報に入力されました。

普通のICカード、

スから始まってカで終わりそうな、

カードの名前ですが、

かざしてみます。

あ、通常運賃。

こういうふうに、

普通のバスとしても使うことができますし、

保険証をかざして、

病院の予約としても使うことができます。

これからは電車とかに搭載したりとか、

アプリ配信で、

全ての人が使えるように

していきたいなと思っています。

ロードハートだよ!

ロードハートだよ!

ありがとうございました。